ReelShort贾毅:文化出海不能靠“换皮”,梦想做出短剧“肖申克”

(文/陈济深 编辑/张广凯)

面对舆论对短剧“浮夸”、“粗俗”、“过度变现”的批评,ReelShort的创始人兼CEO贾毅并不在意:“短剧不需要被正名,一个有生命力的东西绝不会被口水喷死”。

在乌镇互联网大会上,这位带领ReelShort在全球付费短剧市场杀出重围的掌舵人对观察者网表达了一系列“反共识”的观点。

ReelShort创始人在世界互联网大会演讲

在他看来,好莱坞巨头并不真正理解短剧,对于国内有人认为海外短剧就是“换皮”的认知更是嗤之以鼻:“如果只靠换皮能成功的话,那成功太简单了!”

作为月活7000万的短剧平台ReelShort的掌舵人,贾毅分享了他眼中短剧行业的“通关密码”——情绪内核。题材可以换皮,套路可以复制,但能跨越国界的,始终是被精准击中的人类共通情感。

令人意外的是,工科生背景的贾毅心中的终极目标不是拍出更多的霸总戏码,而是做出《肖申克的救赎》级别的传世短剧。

短剧成功靠“内核”,而非“套路”

作为全球短剧出海赛道的头部平台,ReelShort是最早践行“本地化”策略并取得巨大成功的平台之一。

对于海外短剧“换皮”论,在贾毅眼里恰恰是行业对“本地化”的一种普遍误解——似乎找一个在国内火的剧本,把背景和人名全换掉,比如把张三、李四换成Michael、Jackson,把东莞市第一人民医院换成洛杉矶第一人民医院,翻拍一通就能注定爆火。

面对这种“换皮”的指控,贾毅给出了毫不客气的回应:“我们没有见过任何一家抄袭的公司,完全依靠抄袭最后变成世界500强。”

另一方面,他也对“换皮”论嗤之以鼻。当被问及是否把故事“换成狼人吸血鬼”就万事大吉时,贾毅辛辣地反驳道:“如果这样子也能成功的话,那成功太简单了!”

“他们以为狼人就是一个简简单单的棒子(比喻简单的套路),其实狼人的核心要素有很多。”贾毅补充道,“(这)只能说明他们对于自己的内容题材理解不深,对狼人剧的用户核心诉求也理解不深。”

如果成功的关键不是“换皮”那是什么?贾毅的答案是“内核”——即“精准地捕捉到人类共通的情感”,这才是“跨越文化隔阂最好的桥梁”。

为了在“同质化的竞争中”找到这个“内核”,贾毅称ReelShort内部“重建了‘好内容’评价体系”。这个体系不再是传统的主观判断,而是将一个故事拆解为三个核心维度:留存性、变现性,和吸量性。

他认为,很多内容“吸量性很好,留存性极差”,而有些“硬核”内容(如修仙作品)留存极好,但“人很少”(吸量性差)。

这套评估体系,也解释了为什么简单的“换皮”无法成功——它或许能模仿“吸量”的“套路”,却无法复制“留存”的内核。

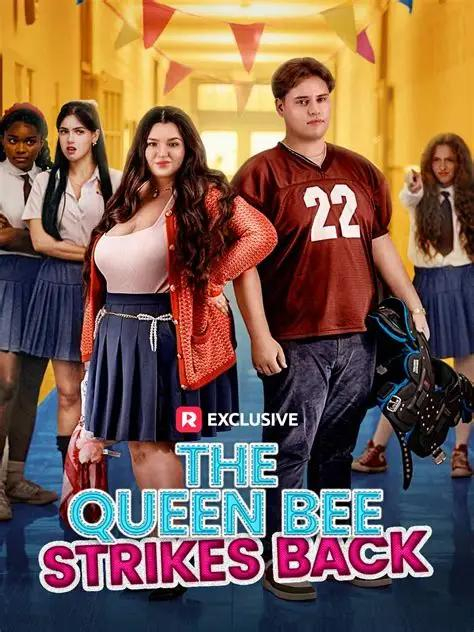

以ReelShort的全球爆款剧《The Queen Bee Strikes Back》为例,该剧讲述富家千金隐藏身份和普通橄榄球男交往,暗中助其拿到哈佛录取通知后发现其出轨恶毒女配,女配甚至冒充其富家千金身份羞辱女主本尊,最终女主选择公开身份王者归来成功复仇的爽剧。

《The Queen Bee Strikes Back》海报

贾毅解释,该剧核心是“真假千金”的概念,它触达的是青少年在校园生活中普遍存在的“social hierarchy”(社交等级)。贾毅将其类比为成年人世界里的“扮猪吃老虎”,这种情感内核“不管是在中国校园、美国校园还是日本校园、韩国校园都有”,因此才能“打穿整个市场”。

贾毅坦言,这种对“内核”的认知,是ReelShort不断试错的结果。他们不仅成功引入了“青春校园”和“家庭伦理”剧,甚至一部包装非常“中国化”的“高手下山”题材,也因为内核通用而在全球取得了巨大成功。但与此同时,他们尝试“动作片”和“悬疑片”时,却“并没有取得非常大的成功”。这让他坚信,找到普世的“情感内核”远比“套皮”重要。

李子柒则是贾毅口中的另一个普世文化内核案例,其内容几乎没有做本地化翻译,但依旧火遍全球。贾毅将其归为典型的“留存性内容”。

“她(李子柒)不具备吸量性,不具变现性,(但)留存性(极强)”。他认为,观众看的是“归耕于田园,慢生活”的解压内核,这个内核的“留存”魅力是普世的,“关键是你的内核要好。”

短剧不需要SOP

作为一家全球头部的流媒体平台,ReelShort有着“量大、时间快”的巨量内容需求,全球月活用户高达7000万。按常理,这必须依赖高度的“工业化管线”才能维持。

然而贾毅的逻辑是一种“双轨制”:平台运营(Operations)必须强标准,而内容创作(Creation)必须反标准。

首先,SOP本身被他定义为“兜底”的工具。它不是为了创造“更好的作品”,而是为了“把握住整个创作的底线”,防止“匪夷所思的初级错误”。

其次,平台拥有“全闭环数据驱动”的运营流程。团队“每周都会有大量的内容复盘会”,覆盖从剧本、拍摄、后期到投放的全流程,并“以3个月为周期快速复盘,快速迭代”。

这套“强标准”的运营体系,是平台高速运转的“保底”机制。

但在“保底”之上,贾毅坚信,真正能跑出来的“精品”内容,是SOP和数据无法创造的。

这首先是因为短剧的创作难度极高。贾毅直言:“剧本依旧是创作难度最高的难点”,其对编剧能力的要求“要远远高于一般的长剧或者是免费剧”。

面对这种“高难度”的创作,贾毅并不回避行业早期的“套路”和“浮夸”,比如“龙王赘婿被扇巴掌”。他指出,早期“一扇巴掌就有吸量性”,导致了严重的同质化。但他认为这恰恰是市场有活力的“必然现象”,因为“当市场上全都是扇巴掌的时候,他一定不work”。这种残酷的市场自我淘汰,会“倒逼”创作者去创新,这是工业管线无法预设的。

因此,他坚信内容行业是“天才驱动型”的,这种对“天才”和“直觉”的信奉,正是ReelShort在巨大内容需求下,依然敢于抛弃“工业管线”的真正底气。

“被逼无奈”的商业模式

尽管ReelShort已经实现了收入的高速增长,贾毅从不避讳公司目前的商业模式是“现实所迫”。

作为一家初创公司,既没有奈飞那样的资本实力做包月订阅,也没有红果等国内平台对互联网算法推荐的深度掌控力,因此最终选择了IAP(In-App Purchase,单步付费)模式。

这种选择背后是清晰的差异化认知:国内红果等平台的IAA(In-App Advertising,广告变现)模式,核心依赖对推荐算法、用户行为数据的极致打磨。

ReelShort则将所有资源聚焦在“内容驱动付费”上——靠每一集剧情里的情绪钩子(如悬疑、复仇、爽点)激发用户付费冲动,而非靠广告时长变现。这种模式精准击中了海外用户“为好故事买单”的需求,最终实现全球付费用户规模突破1亿,2025年新增用户超5000万。

“我们是内容型公司,会为一个好故事哭。”

面对行业竞争,贾毅的态度透着清醒的“避实击虚”。当好莱坞巨头福克斯宣布进军短剧时,他直言“欢迎但不担心”,核心原因是“好莱坞习惯了靠演员、导演名气预付费”的传统逻辑,却不理解短剧“靠即时情绪付费”的互联网属性,更难适应“每周复盘、三月迭代”的快节奏创作。

贾毅的这种“差异化”也是一种生存策略。他清醒地看到,短剧行业的成本正在飙升,仅“海外的演员薪水都涨了三倍四倍都不止了”。他预言,这种成本压力必然会导致行业“大洗牌”,“必然有很多公司会掉队”。在“大洗牌”来临前,ReelShort必须走出一条不同的赛道。

更关键的是,贾毅在出海渠道上打破了传统内容“卖片给电视台/流媒体”的单一路径。他深知,中国内容此前“出海难”,根源不是作品不好,而是“渠道被垄断”——传统模式下,海外电视台或流媒体平台会先入为主地否定“全中文演员”的作品,导致好内容连曝光机会都没有。

而ReelShort通过自有APP等多元渠道直接触达用户,跳过了中间环节的“偏见筛选”。比如《The Queen Bee Strikes Back》没有通过任何海外电视台,直接在自有平台上线,却凭借“社交等级”的普世内核,自然渗透到日韩、拉美市场,这正是“渠道自主”带来的出海优势。

这种“内容聚焦+渠道自主”的商业模式,不仅让ReelShort在资本夹缝中活了下来,更支撑起其“反SOP”的内容创作——不用为了广告时长拉长剧情,不用为了算法推荐堆砌套路,反而能更专注于打磨“留存性、变现性、吸量性”平衡的故事内核。

一个“内容信徒”的《肖申克》之梦

短剧自诞生以来,就一直伴随着“浮夸”、“过度变现”乃至“粗俗”的批评。当被问及短剧是否正被“污名化”,以及如何为短剧“正名”时,贾毅的反应却异常平静。

“不需要证明”,他回答道。

在他看来,一个新生产业有不同的声音是“很正常的”。他坚信,“有生命的东西,随着时间的发展,市场会给出一切正确的解释和选择。”

贾毅认为,一个产品的命运如何,“不是被人喷死的,而是看自己有没有生命力。”他表示,最终的评判权在市场和老百姓手中,只要“最终由市场来决定,最终赢得老百姓的欢迎”,这便足够了。

在访谈的最后贾毅还透露了他的终极梦想:“我的梦想是做出能够影响一代人的作品,这是我的人生追求。”

他提到了对他影响巨大的电影《肖申克的救赎》。他盛赞这部电影所讲述的“一个人不屈不挠的精神”,以及当狱警拉开海报发现地道时,那种“铺垫了这么长时间”所带来的巨大震撼。

但他也坦言,这样一部“伟大作品”的“冗长”铺垫,在短剧里是行不通的。“(如果用短剧的方式)观众就莫名其妙,可能都走了,这部伟大作品可能不太适合手机传播。”

这或许就是贾毅身上最真实的矛盾:既是一个“工科出身”、信奉“天才论”的“内容信徒”,又是一个冷静的产品经理。

但他仍然乐观:“我觉得短剧将来一定会生成这样伟大的作品问世。”

网友评论 (128)