一半华尔街,一半空无一人:起底印度版“雄安”的千亿豪赌与魔幻现实

来源:TOP创新区研究院

众所周知,最近美印的关系不怎么好,

Bloomberg也都开始蛐蛐印度的金融中心了。

文章中说到,

在印度西部古吉拉特邦的炎热平原上,一片由沼泽地改造而成的土地,数十座玻璃幕墙的摩天大楼拔地而起,千亿卢比的投资,拥有顶尖硬件,与人们印象中混乱、嘈杂的印度大城市形成了鲜明的对比。

而且,凭借着“零税天堂”般的政策与单一高效的监管机构,这里吸引了汇丰、渣打等一众全球金融巨头。银行资产在短短两年内,从400多亿美元奇迹般地飙升至900亿美元。

这里,就是莫迪总理梦想中“新印度”的金融心脏——

GIFT City(Gujarat International Finance Tec-City),

承载着印度成为全球金融新枢纽的宏伟雄心。

然而,每当夜幕降临,当日光褪去,

这片金融热土的B面便悄然显现——

28000名在此工作的金融精英,如同退潮的海水,迅速消失,留下一座巨大、精致却近乎空无一人的“智慧城市”。

规划中的7500套住宅仅完成了不到五分之一,常住人口不足2000。夜幕下的GIFT City,餐厅寥寥,娱乐几乎为零。

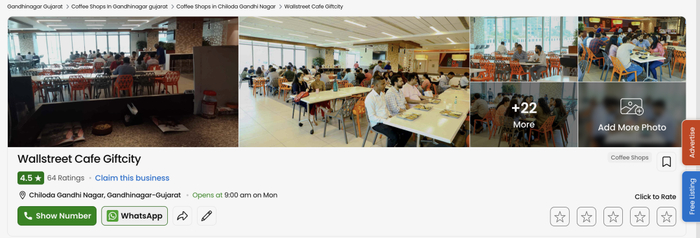

一个由集装箱改造的“华尔街咖啡馆”,环境非常一般

孤独地支撑着这里残存的社交想象

其实,GIFT City现今的处境,

也是向全球所有新兴经济体提出了一个灵魂拷问:

从零开始,建造一座世界级的金融中心,究竟有多难?

在砸下重金铺设的完美硬件之上,一个城市的“灵魂”又该如何安放?

沼泽地上的黄金梦

GIFT City的诞生,源于莫迪的“我有一个梦想”。

2007年,时任古吉拉特邦(Gujarat)首席部长的他,目睹着印度大量的资本与金融交易,绕过本土,流向新加坡、迪拜甚至毛里求斯这些离岸中心,心中满是不甘。

他设想,

为何不能在印度的土地上,亲自打造一个“境内离岸”的金融特区,用自己的规则,将流失的财富与机会重新夺回来?

这个在当时听起来颇具狂想色彩的计划,

后来被坚定地付诸实践。

选址,自然就在起家的地方。

目标是,在一张白纸上,凭空造出一个金融乌托邦。

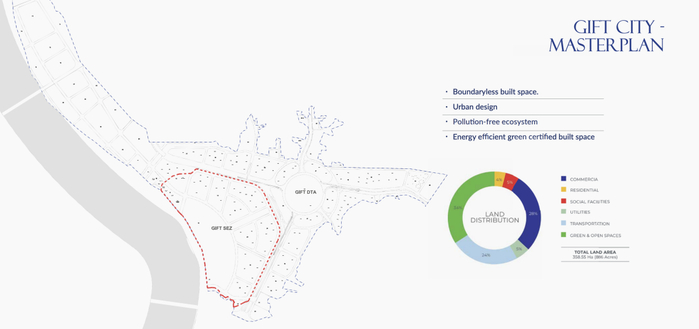

这个“乌托邦金融城”总面积为886英亩,力图做到商业、居住、社交休闲、开放绿地等的平衡,其核心理念,是打造印度第一个真正意义上的“15分钟步行城市”,让工作与生活在最短的物理距离内和谐共存。

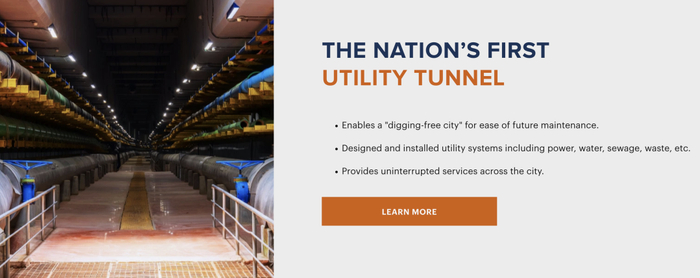

城市的“硬件”配置,瞄准的是全球最高标准——

所有水电、通信管线全部深埋于地下综合管廊,彻底告别“马路拉链”的尴尬。先进的气动管道系统,能将垃圾从各个楼宇瞬间“吸”至中央处理厂,让城市表面保持绝对洁净。

此外,GIFT City被赋予了前所未有的政策特权。

入驻的金融机构,可以享受长达十年的税收假期,股息税、资本利得税被大幅减免甚至豁免,吸引了无数飞机租赁、基金管理这类对税收极为敏感的行业公司。

更具革命性的是,印度在这里打造了一个国际金融服务中心管理局(IFSCA),它是唯一的“超级管理员”,提供单一窗口服务,将审批流程压缩到极致。

同时,严格的外汇管制被撕开一道口子,允许美元等外币自由交易,为国际资本的进出扫清了障碍。

截至2025年,GIFT City已经吸引了超过550家实体入驻,承诺投资总额超过200亿美元,创造了超过2万个高薪就业岗位。摩根大通、德意志银行等巨头纷纷设立其国际银行部门(IBU),盛赞这里的监管效率与全球资源配置能力。

从纸面上看,莫迪的“黄金梦”正变为现实。

GIFT City也拥有了成为一个顶级金融中心的所有要素:

一流的硬件、优惠的政策、以及全球巨头的背书。

然而,一个城市,

远不止是写字楼、税率和资产负债表的总和。

当人性的、柔软的、日常的需求浮出水面时,这个完美剧本的裂痕,也开始显现。

黄昏后的空城计

GIFT City的割裂感,在每天下午6点准时上演。

当最后一缕阳光从玻璃幕墙上滑落,成千上万的银行家、律师、程序员,坐上各自的汽车,汇入平坦宽阔的六车道高速公路,奔向25公里外的艾哈迈达巴德或甘地讷格尔。

那里,有他们真正的“家”。

GIFT City的“软件”系统,出现了严重的Bug。

夜晚的GIFT city,的确没有啥人气

这个Bug,就是“生活”二字的缺失。

首先,这里是社交与餐饮的荒漠。

一位律所合伙人Ketaki Mehta虽然享受着短暂通勤的便利,但整个城市几乎找不到一家像样的餐厅、酒吧或购物中心。

她坦言,这里“迫切需要更多的娱乐选择”。

对于那些习惯了在孟买、伦敦或香港的精致餐厅里进行商务晚宴,或是在格调酒吧里放松身心的金融精英而言,

GIFT City的夜晚枯燥得令人窒息。

而且,古吉拉特邦是印度的“禁酒邦”,

这源于对圣雄甘地精神的尊崇。

但是为了吸引国际人才,GIFT City被特批了一个“饮酒许可”的口子。但是呢,这个口子开得极其拧巴——

根据《印度时报》的报道,截至2024年6月,在数万名从业者中,仅有区区750人成功申请到了“饮酒许可证”。申请过程繁琐,且只有常驻员工才有资格。商务访客如果想在晚宴上喝一杯,必须由持证人陪同,并且需要登记护照等敏感的身份信息。

基金经理Sachin Sawrikar曾想为同事和客户举办一个25人的派对,结果发现,他的宾客中只有6位拥有饮酒许可。

“社交基础设施不是可有可无的点缀,”他无奈地表示,“它是工作之余放松和娱乐的关键,是留住人才的粘合剂。没有这些,长期的成功是很难想象的。”

最终,所有问题都指向了居住与家庭的缺位。

GIFT City虽然规划了大量住宅,但建设进度缓慢,且价格不菲。一套三居室公寓售价约20万美元,在当地足以购买一套郊区的大平层。更致命的是,与之配套的优质学校、全科医院、大型商场严重不足。目前,城内仅有一所学校和一家即将完工的医院。

对于那些需要优先考虑子女教育、家庭医疗和日常消费的精英阶层来说,将家安在一个生活配套极度匮乏的“工作园区”里,显然不是一个理性的选择。

比如,Axis银行分行负责人Vivek Srivastava就宁愿每天花费一个多小时通勤,因为在卫星城Shantigram,他才能找到工作与儿子学业的平衡。

于是,一个诡异的循环就此形成:

因为缺乏生活配套,所以吸引不了人常住;因为常住人口稀少,所以商家没有意愿入驻;因为商家不入驻,所以生活配套更加匮乏。

最终,GIFT City,

便成了一个只有工作、没有生活的“日抛型”城市。

造城的“灵魂”

GIFT City的困境并非孤例。

它几乎隐射出所有“规划城市”在发展过程中普遍面临的挑战,即

“硬件”与“软件”的脱节,物理空间与人文生态的错位。

比如,韩国的松岛国际商务区。

这个曾耗资400亿美元打造的“智慧城市”典范,同样拥有令人惊叹的未来派基础设施:气动垃圾处理、无处不在的传感器、超过40%的绿地覆盖率。然而,多年过去,松岛依然被外界批评为一座“孤独的城市”。

尽管技术先进,规划完美,却始终缺乏真正的社区活力和人间烟火,住宅空置率居高不下,成了“聪明但没有灵魂”的代名词。

究其原因,是它们似乎都陷入了同一种“规划者的傲慢”:

过于迷信技术和蓝图的力量,而忽视了城市的有机生长规律。

城市,归根结底不是一个可以被精确设计的精密机器,而是一个在混乱、自发和互动中缓慢演进的复杂生态系统。它需要时间去发酵,需要人群去填充,需要文化去沉淀,最终才能生长出自己独特的、不可复制的“灵魂”。

与之形成鲜明对比的,是那些成功的金融中心,

比如迪拜国际金融中心(DIFC)和新加坡。

它们的成功,提供了一份截然不同的 playbook。

迪拜DIFC的崛起,一方面是因为“零税”和高效监管,然而更在于它将自身无缝地嵌入了迪拜这座城市早已构建好的奢华生活方式之中——

金融中心周边,遍布着世界顶级的酒店、米其林餐厅、前卫的艺术馆和奢侈品购物中心。金融精英在这里,不仅能找到最高效的工作平台,更能享受到最极致的消费与娱乐体验。

工作与生活,被完美地衔接起来。

而新加坡的段位则更高。

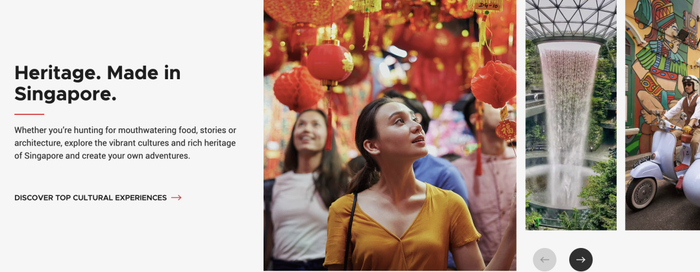

它吸引全球顶尖人才的,从来不只是某个单一的金融区,而是整个国家所代表的一种高质量的、可预期的整体生活方式。

它是一个多元文化交融、社会秩序井然、教育医疗资源顶尖、美食遍地、绿意盎然的全球都会。

人们选择新加坡,是选择一种生活,而不仅仅是一份工作。

这份对比,让GIFT City的短板暴露无遗。

它的核心症结在于,试图在一个相对保守、封闭的文化母体(古吉拉特邦)内部,强行嫁接一个需要极度开放、自由和国际化的金融生态,从而导致了文化与政策上的内在冲突。

更重要的是,项目的规划者似乎对“人”的需求产生了误判。

他们想当然地认为,只要提供了足够诱人的工作岗位和税收优惠,高端人才就会像逐水的草木一样,自动涌入并扎根。

但他们低估了,在物质生活日益丰裕的今天,现代知识工作者对于生活品质、社区归属感和精神文化需求的强烈渴望。

有人说,

GIFT City是“一个建在错误地方的正确金融中心”:

即便它的“硬件”再完美,也难以对抗周边“软件”环境的贫瘠,以及印度根深蒂固的“软性壁垒”。

十字路口

GIFT City如今正站在一个决定命运的十字路口。

金融资产的快速增长,证明了其商业模式在逻辑上的成功;而“鬼城”的现实,则为它的未来敲响了警钟。

如果无法解决“灵魂”缺位的问题,它最终的结局,可能只是沦为一个高效但空洞的“数据交换中心”,而非一个真正意义上的、充满活力的“世界金融中心”。

自救之路已经开启:

规划中的中央公园、圆形剧场、更多的国际学校以及风光旖旎的滨河长廊,建设正在加速。这些举措,无疑是正确的,旨在为这座钢筋水泥的森林注入更多“人气”和“烟火气”。

然而,真正的救赎,或许需要更深层次、更具勇气的变革。比如,

能否在GFE City这个特区之内,推行更加彻底的、与国际惯例接轨的社会管理政策?

能否将发展重心,从单纯的“招商引资”,战略性地转向“社区营造”,不计成本地先引进和补贴高品质的教育、医疗、餐饮和文化机构?

能否尽快打通与母城艾哈迈达巴德的地铁连接,让双城生活变得更加无缝,通过母城的人气来反哺这座新城?

GIFT City的故事,

对于同样处在高速城市化和产业升级进程中的中国,无疑是一面极具价值的镜子。

城市化进程中,各大城市如雨后春笋般涌现的“科技新城”、“金融岛”,

我们同样面临着如何平衡“产”与“城”、“硬件”与“灵魂”的永恒课题。

摩天大楼可以在一夜之间拔地而起,但信任、活力、文化氛围和社区归属感,这些构成城市灵魂的核心要素,却需要用漫长的岁月和巨大的耐心去慢慢培育。

在追求GDP增长和天际线高度之外,我们必须更加关注那些构成城市生活肌理的微小细节:街角一家能让人坐一下午的咖啡馆、邻里之间可以自由交流的公共空间、公园里一场自发的音乐会……

毕竟,一座成功的城市,始于规划,

但最终成于“人”。

特别声明:以上内容仅代表作者本人的观点或立场,不代表新浪财经头条的观点或立场。如因作品内容、版权或其他问题需要与新浪财经头条联系的,请于上述内容发布后的30天内进行。

网友评论 (128)